table ronde / fondation hippocrène / fondation evens

UN GRAND MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS DE LA TABLE RONDE.

Ernest Van Buynder, membre du conseil d'administration de la Fondation Evens et ancien président du Musée d'art contemporain d'Anvers (MuHKA), Katarzyna Cytlak, Jean Daviot, artiste, Prof. Dr. Willem Elias, Corinne Evens, Présidente de la Fondation Evens, Michèle Guyot-Roze, Présidente de la Fondation Hippocrène, Prof. Itzhak Goldberg, Maître de conférence à l’Université Paris X, André Goezu, artiste, Dr. Evelyne Grossman, Prof. Claude Imbert, Frédéric Lacroix, Galeriste, Yoyo Maeght, Françoise Monnin, François Michaud, conservateur au musée d’art moderne, Dr. Fabian Stech, et Dr. Jeanette Zwingenberger qui a organisé cette rencontre.

Merci aussi à Marie Clérin pour cette documentation photographique.

Fondation Hippocrène

Fondation Evens

|

| Dr. Jeanette Zwingenberger © image by Marie Clérin |

|

| Ernest Van Buynder © image by Marie Clérin |

|

| © image by Marie Clérin |

|

| Prof. Claude Imbert, François Michaud © image by Marie Clérin |

Photographies en manière de performance

Des mains, on ne voit d’abord que cela, elles ne prennent ni ne montrent, échangent la tactilité pour le détour. Le regard est contraint à leur labyrinthe.

L’image se défend, un noli me tangere sans visage – à moins que tout ne fasse visage. Un autre corps vient avec cette main qui le dessine. Quel corps, et combien? Leurs articulations arthropodes les dispersent en chorégraphie monochrome.

Agnieszka Podgórska est photographe d’elle-même. Le risque était pris du solipsisme, écarté puisqu’elle s’affiche, intégralement, et que la photographie numérique capte au passage ce qui n’appartiendra plus à personne. Chaque image serait une performance devenue intemporelle , un narcissisme cassé dans son principe.

C’est la signature d’une femme qui a mieux à dire que soi, l’évidence d’un corps sérieusement, joyeusement, explicité à contre - usage, d’un dessin qui déploie en surface la topologie de ce dont il est enceint.

Prof. Claude Imbert, professeur au département de philosophie de l’École normale supérieure

|

| Michèle Guyot-Roze, Dr. Evelyne Grossman, Corinne Evens © image by Marie Clérin |

|

| Dr. Fabian Stech © image by Marie Clérin |

“This is very strange” - Hamlet

Dans ses autoportraits, Agnieszka Podgórska devient corps sans visage. Elle est bien là, sur l’image, sans être identifiable. Les images ne nous regardent pas. Le spectateur se trouve seul devant la photographie, obligé de l’animer pour le meilleur et pour le pire.

Dans le meilleur des cas, l’absence de regard prend la forme d’une énigme¹, qu’Adorno place au centre de la question de l’œuvre de l’art. Chaque photographie d’Agnieszka Podgórska est, selon cette interprétation, une illusion d’optique qui cache quelque chose en la révélant.² Pour saisir l’énigme du « dedans » de l’œuvre, le spectateur doit exécuter virtuellement la posture de la photographe. Ainsi à travers son corps, il rentre en communication avec l’autre et déchiffre son langage. Du dehors, l’énigme est pourtant intacte, car même reproduites les postures expriment une altérité irréductible, un reste qui ne peut jamais être entièrement compris.

Une autre série de photographies d’Agnieszka Podgórska, composée de corps de plusieurs danseurs, toujours sans visage, ni regard, ni cheveu, évoque chez moi les charniers des camps de concentrations et la phrase apodictique d’Adorno disant qu’il est barbare d’écrire un poème après Auschwitz³. Adorno n’érige pas un interdit mais pose la question de la possibilité de l’art et de la possibilité tout court de vivre après une telle expérience. C’est aussi à cette question, même si l’évocation n’est pas voulue par l’artiste⁴, que doit répondre le spectateur des photographies d’Agnieszka Podgórska.

Dr. Fabian Stech, critique d’art, Kunstforum

1 Voir, Theordor W. Adorno, Théorie esthétique. Paris 2004. 2 Pour Adorno la liberté consiste à se détacher de la finalité de l’objet. La formule d’Adorno “Freiheit zum Objekt” est celle d’une “liberté envers objet”. Le comportement d’un sujet envers l’objet obéit selon Adorno aux mêmes règles que celle qui régissent le rapport entre sujets. Ce rapport dialectique se trouve également dans les images d’Agnieszka Pódgorska oscillant entre le corps comme sujet et le corps comme objet dans le regard des spectateurs. Voir, Martin Seel, Adornos Philosophie der Kontemplation. Frankfurt am Main 2004. p. 32. 3 Voir, Theodor W. Adorno, Prismes, Critique de la culture et société. Paris 2003. 4 Voir, Fabian Stech interview d’Agnieszka Podgórska dans le catalogue de l’exposition Agnieszka Podgórska à la Maison Rhénanie Palatinat, Dijon 2008, p. 6.

|

| André Goezu, Jean Daviot, Frédéric Lacroix, Agnieszka Podgórska © image by Marie Clérin |

|

| © image by Marie Clérin |

|

| André Goezu, Jean Daviot © image by Marie Clérin |

Agnieszka Podgórska

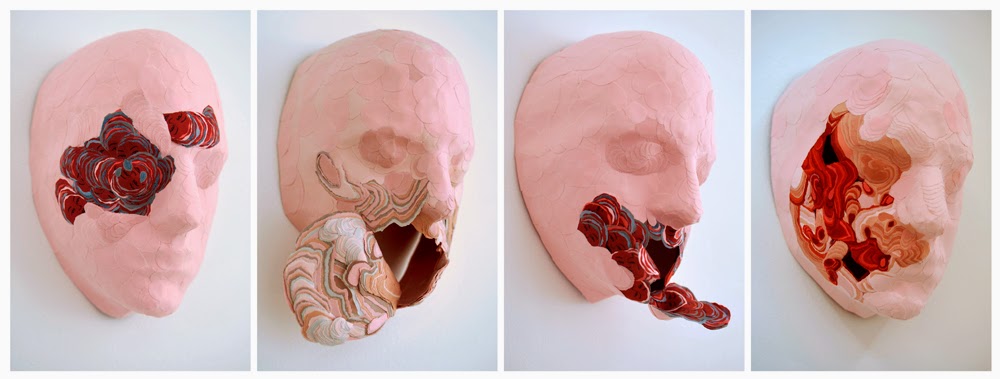

Tout artiste a la volonté que son œuvre se projette dans le futur tout en sachant qu’il est redevable d’un passé proche ou lointain, si ce n’est de son propre passé personnel. Ainsi en est-il avec le travail de l’artiste polonaise Agnieszka Podgórska, native de Cracovie. Ce qui m’a tout de suite frappé dans ses photos de corps convulsifs, c’est leur apparente parenté avec l’œuvre de Hans Bellmer, autre Polonais né à Katowice.

Une même attirance chez les deux artistes pour les torsions et les arabesques des corps sans visage qui nous dévisagent et d’où émergent l’étrange, le fantasme sexuel et l’ambiguïté couché sur papier glacé. Et comment ne pas relier son travail de photographe aux cadavres enchevêtrés d’Auschwitz ? Elle, qui en tant que Polonaise a dû souffrir plus que d’autres à la vue de ces terrifiantes images diffusées après la libération des camps.

André Goezu, artiste peintre et graveur – Membre de l’Académie Royale de Belgique

|

| © image by Marie Clérin |

|

| © image by Marie Clérin |

|

| Prof. Dr. Willem Elias, Françoise Monnin, Dr. Jeanette Zwingenberger © image by Marie Clérin |

Podgórska : Un corps, décor.

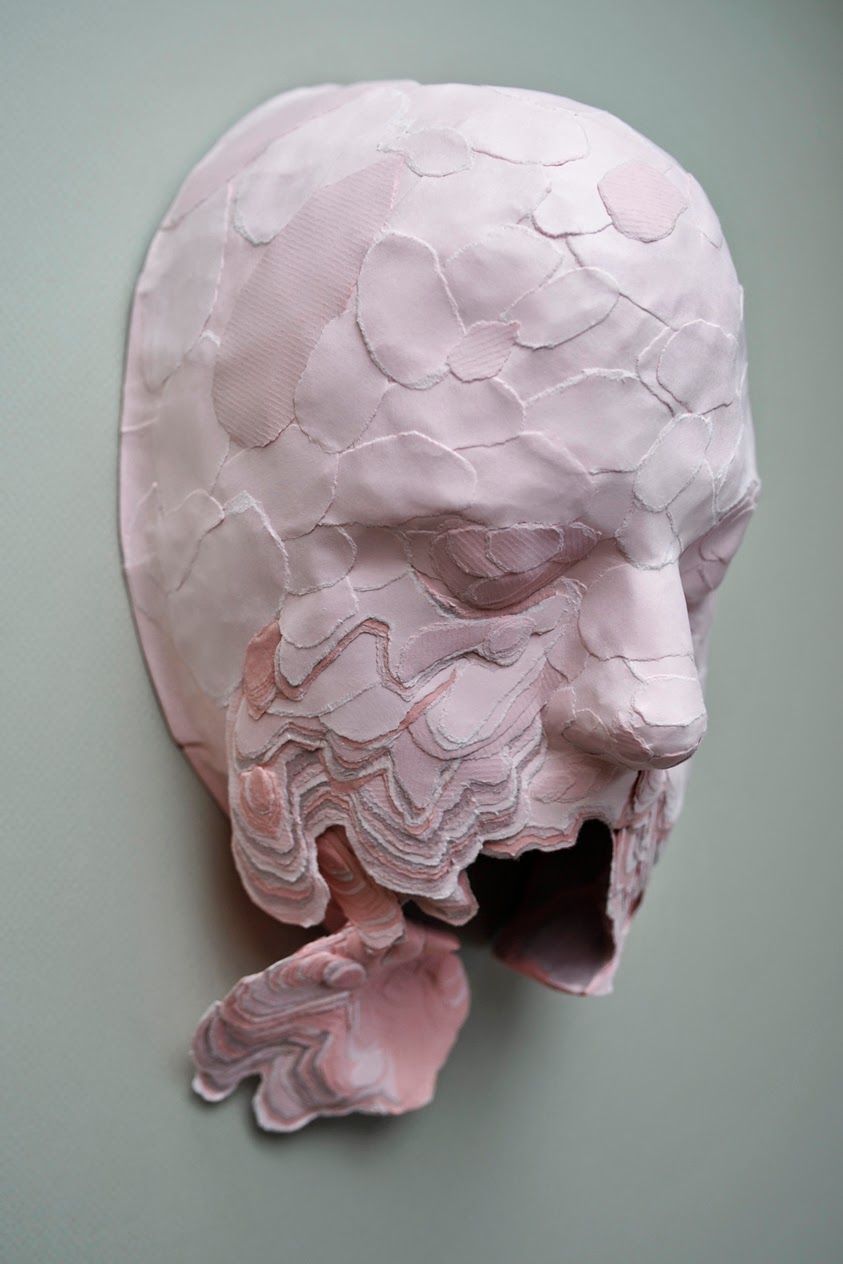

Voici un corps fondamentalement féminin : simultanément offert et secret. Nu mais fermé à double tour. Visiblement noué.

Voici aussi un corps spectaculairement contorsionné, volontairement déformé, souple et dilaté, historiquement apparenté aux figures joyeusement monstrueuses imaginées au début du XXe siècle par la dadaïste allemande Hannah Höch.

Voici encore un corps à la fois élégant et fantastique, maniériste, caractéristique d’une tradition bien établie en Europe de l’Est, depuis le XVIe siècle du graveur allemand Lucas Cranach, jusqu’au XXe siècle du dessinateur silésien Hans Bellmer. Les poses sont soigneusement composées, la chair, sublimée : contours et surfaces constituent des réseaux graphiques savants et offrent des pans nuancées ; ici, laiteux, là, sanguins. La peau paraît fine, pâle et imberbe. Vivante mais vulnérable. Son innocence inquiète. Elle évoque l’enfance et la prison.

Ce corps semble également végétal, apparenté, par ses méandres, ses plis, à la structure souterraine d’une racine. Cette logique formelle caractéristique est polonaise ; également perceptible dans l’œuvre actuelle de sculpteurs tels que Ludwika Ogorzelec ou Robert Sobocinski.

Métamorphosé par les attitudes du modèle et par l’acuité de l’objectif, ce corps l’est, bien davantage toutefois, par sa mise en perspective : l’œuvre de Podgórska est d’abord un travail sur le regard. Vu du ciel – en particulier dans la série Prière -, ce qui nous est donné à voir l’est comme si nous avions, sur lui, un pouvoir. Flatté, le spectateur s’imagine puissant.

Françoise Monnin, historienne de l’art (enseignant à l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son), et journaliste (rédactrice en chef du magazine Artension)

|

| Katarzyna Cytlak © image by Marie Clérin |

Pour mieux comprendre le travail d’Agnieszka Podgórska, on doit se rendre compte du contexte de l’art polonais dans lequel l’artiste a été formée et il faut se demander dans quelle mesure sa création artistique peut être considérée comme polonaise. Un certain minimalisme formel, la pauvreté des moyens d’expression renonçant à tout trucage artificiel, son intérêt pour les périphéries du corps, aussi bien que son projet sénégalais de reconstitution du tableau historique de Jan Matejko, font référence à la conception de la réalité de rang le plus bas et à la création plastique de l’artiste et metteur en scène de théâtre Tadeusz Kantor, actif à Cracovie, une ville où Podgórska effectua ses études. Les questions liées à la religion, à la condition de la femme, au rapport au corps, présents dans ses travaux, sont actuelles pour les jeunes artistes polonais et traduisent une transgression des tabous de la religion catholique et la transformation de la société après la chute du communisme.

Katarzyna Cytlak, historienne de l’art

|

| © image by Marie Clérin |

|

| Prof. Itzhak Goldberg © image by Marie Clérin |

|

| Yoyo Maeght © image by Marie Clérin |

|

| © image by Marie Clérin |

|

| Dr. Fabian Stech © image by Marie Clérin |

|

| Michèle Guyot-Roze © image by Marie Clérin |

|

| Ernest Van Buynder, Yoyo Maeght, Prof. Dr. Willem Elias © image by Marie Clérin |

|

| Dr. Evelyne Grossman © image by Marie Clérin |

Agnieszka Podgórska

A quelle défiguration du corps humain Agnieszka Podgórska se livre-t-elle ? « Le corps est toujours au pluriel », écrit le philosophe Jean-Luc Nancy et c’est bien un corps singulier et pluriel qu’elle nous donne à voir. Méconnaissable, contorsionné, d’une étrange beauté pourtant, il remet en cause les normes orthopédiques de nos images corporelles : mère et enfant mêlés, homme ou femme, corps sans tête, sans sexe, mains et pieds enlacés ... combien de corps ici donnés à voir ? Les détails les plus incongrus (on pense au « gros orteil » qui fascinait Georges Bataille) sont soudain enflés, projetés au premier plan, bouleversant nos perspectives : proche/lointain, bas/haut, plan large/détail ... Le corps se déforme, se refait et renaît. Mise au monde, maternité, mais maternité profane : corps enflé d’un autre, qui se délivre et nous délivre en les apprivoisant de nos angoisses de l’étrangeté.

Dr. Evelyne Grossman, directrice du Collège international de philosophie à Paris

Commentaires

Enregistrer un commentaire